|

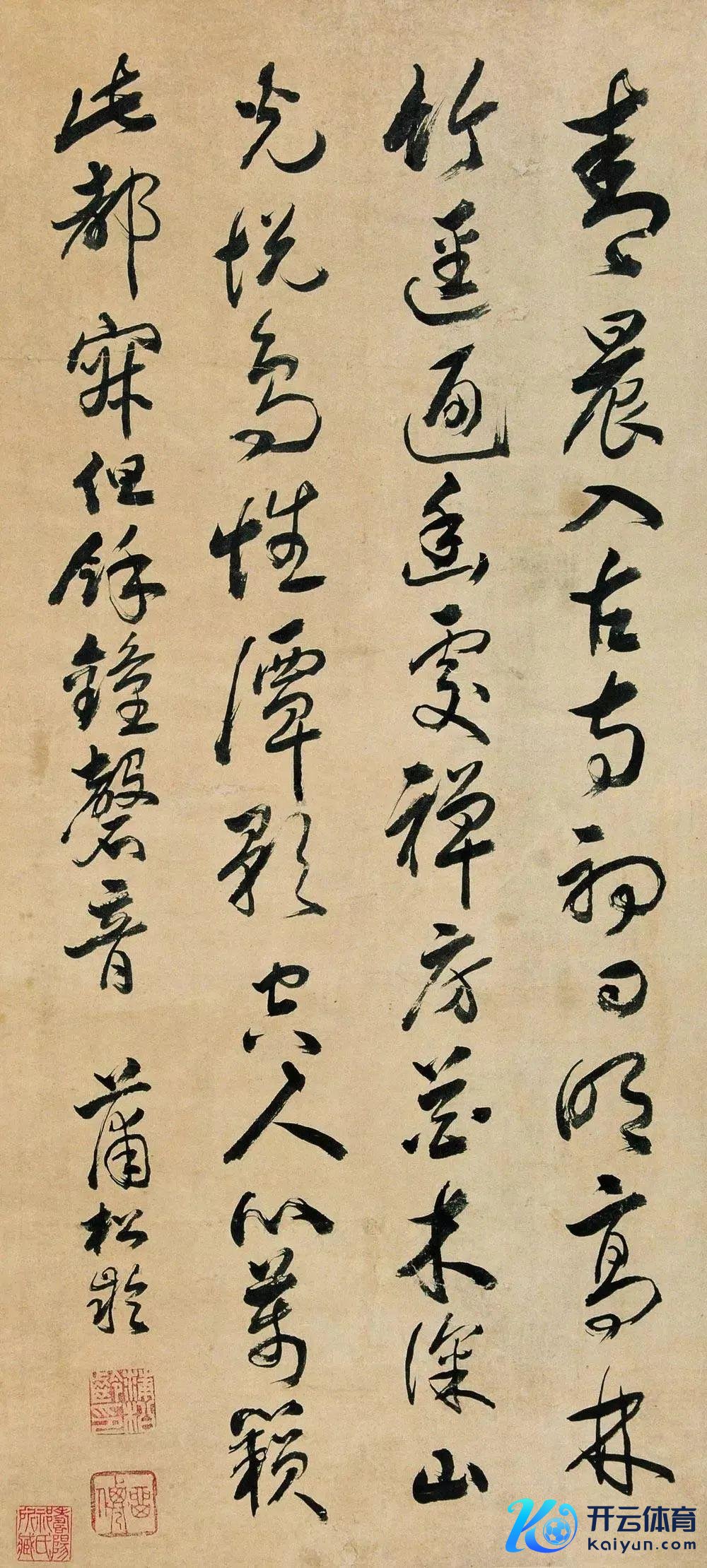

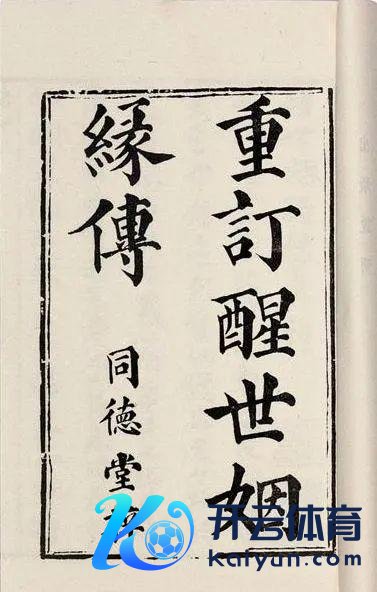

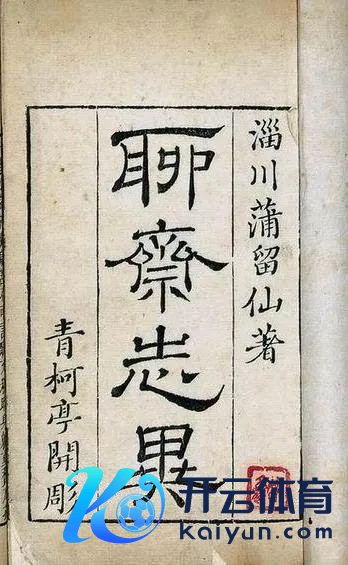

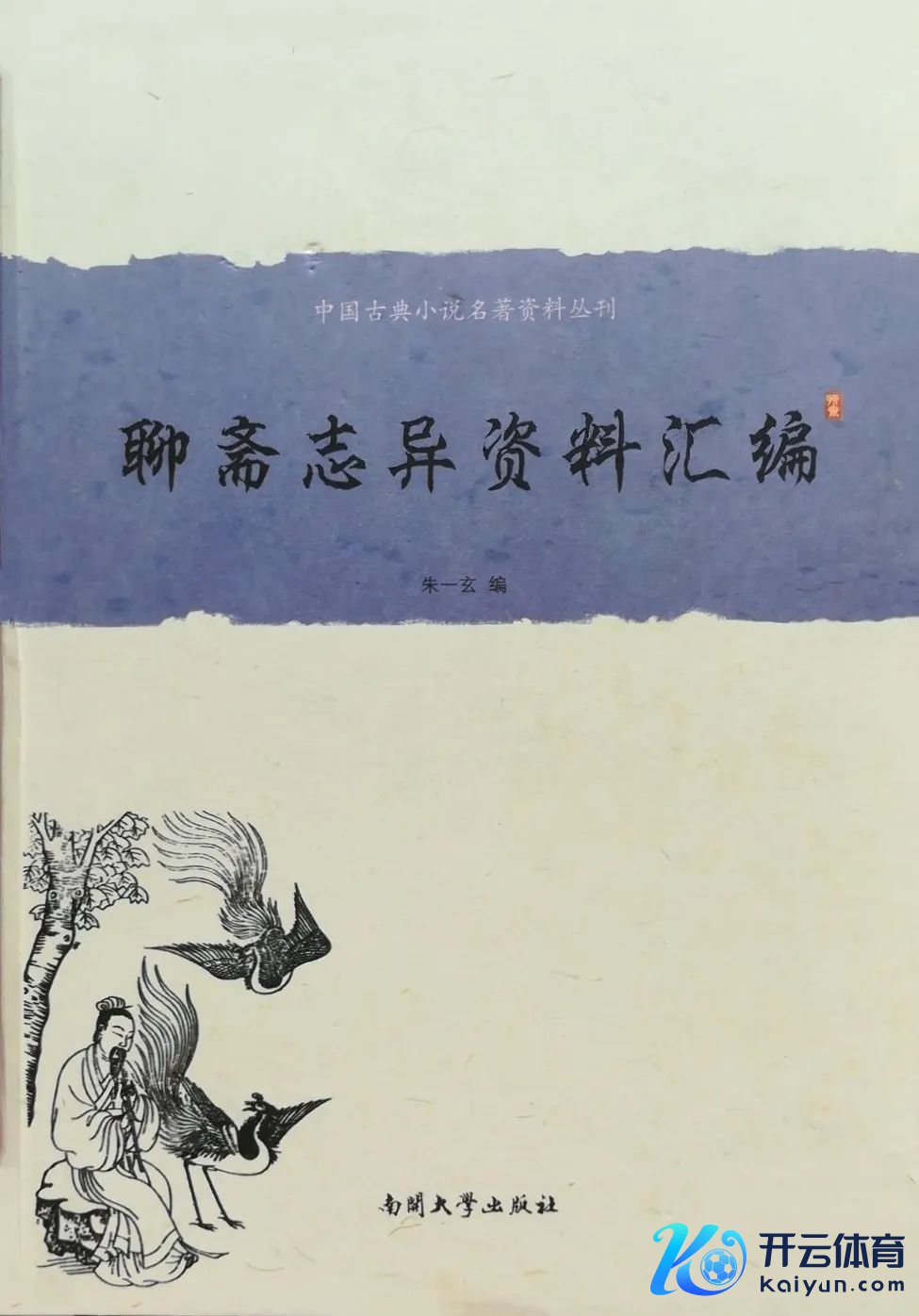

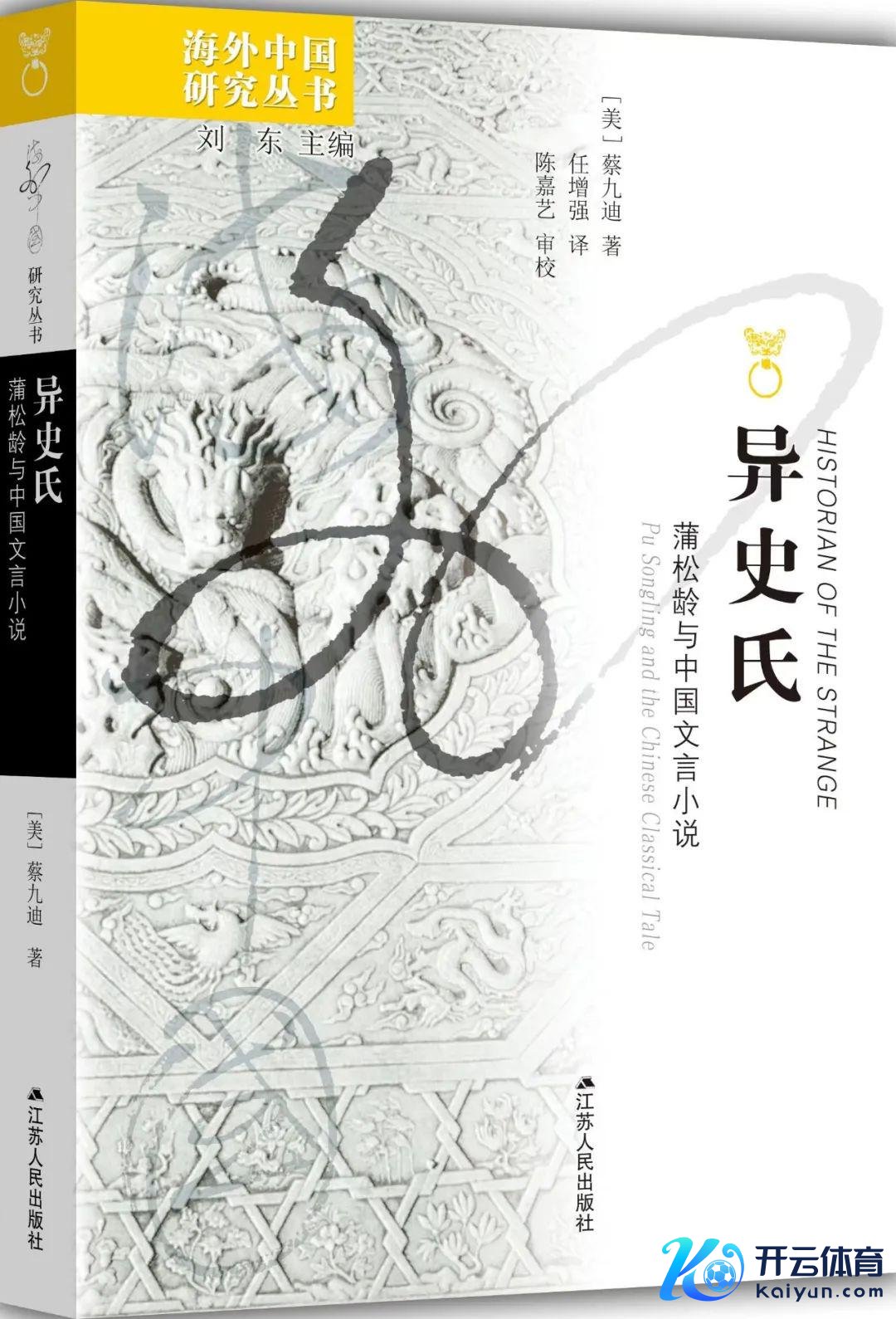

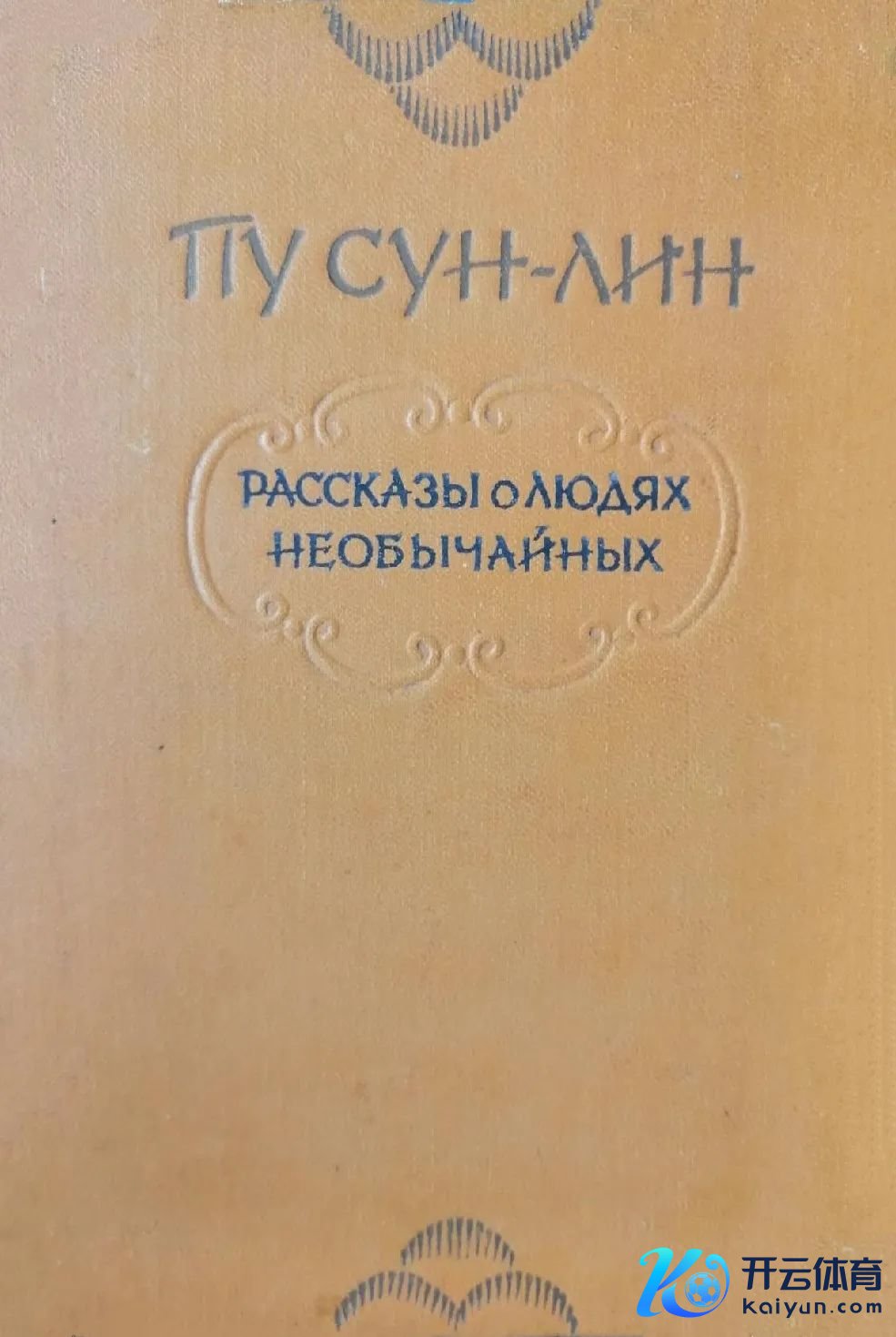

今天九游会J9·(china)官方网站-真人游戏第一品牌aj九游会官网,蒲松龄(1640-1715)的名字不仅为古代演义爱好者所熟知,而且可能齐备是中国总共东说念主最熟知的——泛泛流行的改编的演义、改编自他的演义的戏剧、电影和电视剧,有的尽管与原著相距甚远,但仍然在阐扬和告白上提到蒲松龄。大众文化和数字产业的各样性使得这个名字早已大家皆知。相通,咱们也很难跳出把蒲松龄与描写狐鬼体裁题材之波折洽起来的刻板印象。  寻求更正经地了解作者的作品仅仅体裁辩论者中的一小部分,而对其作品深层真谛真谛的探究则在大家学者中更是凤毛麟角。 最普遍的说法是,蒲松龄是利用曩昔时间的作品,罕见是唐代的中篇演义(传奇)的传统,将古典题材与现代性接洽起来,并将我方的生活经历和讥刺手法融入其中。许多中国粹者亦然这么合计的,[1]这种不雅点也出当今许多俄罗斯国内的著述中。[2]在蒲松龄泛泛而全心创作的作品会聚,以至有一个罕见的部分,其中包含了作者在创作中篇演义(传奇)时使用的前辈作品。[3] 与此同期,蒲松龄本东说念主似乎亦然一个民间神话的爱好者,相传他摆着一张桌子,桌子上放着烟斗和茶杯,邀请总共东说念主告诉他一个神奇的故事,[4]尽管蒲松龄在国度主流的轨制中不算收效,但这些演义以雅致的作风而著明;他照旧一个社会月旦家,是同“儒家正宗念念想”作斗争的东说念主。[5] 在这种情况下,即使是作者的社会地位也常常有完全不同的解释:举例,在泰斗2013年版的体裁史中,据说他领有科举中的秀才地位,[6]而绝大多数史料则标明他并莫得这个地位。对他演义集的第一次发行、作品的丰富性以过火他许多问题的参议并不亚于对中国传统体裁或现代体裁的默契。 因此,咱们有必要选择设施,纪念对于蒲松龄作品的现存信息,并将其翻译成俄语,尽管这也不成说是完整的,而仅仅对许多接洽历史和体裁实践的进一步辩论提供一些参考。  一、蒲松龄的生平过火创作 蒲松龄,字留仙(留仙,蔓延永恒;真谛是松龄留仙,蔓延永恒并无尽龟龄的真谛),另一字剑臣(剑臣,就业于宝剑的真谛),号柳泉居士,据此,他的书斋称为“聊斋”。 在这种组合词语中,“聊”这个词自己并不是往往的如“闲扯,畅谈”(意即聊天),因为不知因何,自后在中国除外的所在被合计是“闲扯”的真谛,[7]“聊”应该是一个经典的四字组合“不值一提”的真谛。 也等于说,在这种情况下,“聊”这个词的真谛是“某种”,这是阿列克谢耶夫(1881-1951)院士在翻译中提倡的,因此他摄取了“不寻常的书斋”翻译“聊斋”。 蒲松龄生于1640年(明崇祯十三年)四月十六日的戌[8]时,[9]他出身于山东省淄川县城以东的蒲家庄。 在阿谁时候,这个墟落被称为“满井”,因为位于它东部有一口满水的井泉,那里的水不断辘集,以至于在它流过的边际,流过的小溪边,柳树和洋蜡树在这些溪流中滋长得至极众多,是以这个井就被称为“柳泉”[10]。  大致蒲氏在元朝时期(1271-1368年)就假寓在这里了,其时,这个墟落被称为“般阳”,到了明末,许多村民改姓蒲,自后村名也就改为“蒲家庄”,真谛是蒲氏的墟落。[11] 蒲松龄的高祖父蒲世广是又名县级公学的廪生,也等于说,他靠朝廷的银俸生活。[12]蒲松龄的曾祖蒲继芳则仅仅个庠生,也等于说,他在一所地区学校里学习。 他的父亲蒲槃则不得不将科举与日常使命连合起来以养家活口。蒲槃直到四十岁的时候还莫得孩子,但自后和细君以及两个妾有了孩子,他一共有四个男儿和一个女儿。蒲松龄是第三个男儿,[13]亦然第四个宗子。[14] 1640年的五月,当蒲松龄刚刚出身的时候,一场严重的干旱来终末朔方,导致了一场严重的饥馑,以至于树上的总共树皮都被吃掉了,以至还发生了食东说念主的餍足,[15]挨饿的东说念主不得不挖掘遗骸以获取饱足。[16] 当年的饥馑在陕西罕见严重,最后导致了农民举义,自后演酿成由李自成(1605-1645)训导的大范畴的农民干戈。1644年,李自成训导的举义军占领了都门,明朝最后一位天子朱由检在景山自戕,大将军吴三桂(1612-1678)通过山海关哨所让满族部队插足,1636年布告的大清王朝统领了中国北部和南部地区。 蒲松龄的童年是在不断的干戈和举义的环境中渡过的(举例,1646年在作者的家乡山东爆发的谢迁(1598-1649)举义,直到1649年,当举义被弹压时,叛军的总部就位于淄川县)。 苦难之年,蒲松龄的父母失去了总共的积蓄和生计,1651年,当蒲松龄唯独11岁时(按中国传统缱绻为12岁),他的父亲就物化了。[17] 其时蒲松龄还是与刘国鼎的女儿有了婚聘,刘国鼎是一位有影响力的淄川书香之家,他同意让他的第二个女儿嫁给了蒲松龄。  蒲松龄的细君刘孺东说念主生于1643年11月26日的申[18]时,[19]1655年在父母的安排下,她搬到了改日丈夫蒲松龄的家,[20]两年后的1657年,他们娶妻了[21]。 娶妻之后,他们先后有了四个男儿——蒲箬(1662年出身)、蒲篪(1672年出身)、蒲笏(1675年出身)、蒲筠(1677年出身)和一个女儿。他们幸福地生活在一说念有50多年。刘孺东说念主于1713年物化,[22]蒲松龄还为我方的细君写了许多诗歌。 与细君比较,蒲松龄活得稍长少许儿,1715年1月22日,蒲松龄坐在窗边物化,同庚3月,他被安葬在刘孺东说念主的墓合葬。[23] 蒲松龄曾屡次尝试通过科举试验求取功名,但都莫得收效。他曾在1658年凯旋通过县、府、说念的“第一进学”试验。但自后参加1660年、1663年、1672年、1675年等的科举试验中一直莫得收效。  唯独在1710年这个年龄,[24](证据另一尊府是1711年[25])蒲松龄才获取了一个“岁贡生”的阅历,即不错插足国子监公立学校,那里的学生都是由天子亲自聘请的。但这对蒲松龄来说还是莫得得到提升的可能了。 手脚又名圭臬的私塾西宾,蒲松龄有一个至极有限的生活开始,而且直到1709年他才开动撤帐,离开私塾素养手脚他的主要使命[26](证据另一尊府开始,发生在1710年)[27]。其时,他的大部分作品都还是写罢了。 固然,蒲松龄的体裁遗产并不局限于《聊斋志异》,他还创作了许多不同门户和作风的诗歌、散文和驰念性碑文、历算书、民间占卜术和医学、农业等范畴的著述以及十多部戏剧,主淌若师法民间故事款式的——俚曲和饱读词(如《蓬莱宴》《高贵贤良》等);如果说饱读词是独白的文本,那么俚曲则常常假定有一系列的饰演者在舞台上朗读、唱歌和饰演许多动作的饰演脚本。 这些笔墨多是用白话写的,而且是用山东方言写的,还有一个单独的方言词列表(《日用俗字》——译者),如果莫得翻译,这些作品对中国其他地区的住户来说是不可能默契的。[28]此外,蒲松龄写的辞赋和一整套格言也保存了下来。 另外,蒲松龄还被合计是《醒世姻缘传》的作者,这是一部100回的长篇演义,节略有一百万字,讲演了一个家庭300年的故事,讲演了主东说念主公的前生、狐狸的化身和其他不寻常事件的波折故事,念念想完全顺应《聊斋》的精神。  这部演义是用山东东说念主“西周生”的别号写成的,举例最驰名的中国体裁史学者之一刘大杰就合计,毫无疑问,这个别号内部暗意着蒲松龄,在其《中国体裁发展史》的一个版块中,他提到了这个神话,[29]并以此意想了这种情况;而且在另一个版块中,他把蒲松龄的著述权说成是一个已被阐述的客不雅事实。[30] 此外,在第二个版块中,对于蒲松龄的通盘先容重新到尾都顺从于这么一种不雅点,即《醒世姻缘传》是蒲松龄在“叙事”而不是其他东说念主,而且这是作者总共作品中最要害和最有价值的著述。关联词,在这个问题上学术界还莫得竣事共鸣,这部演义也莫得出当今三卷本的《蒲松龄全集》中。 因此,罕见是研讨到作者我方的许多戏剧作品,以及自后证据他的作品创作的其他作品,很昭彰,蒲松龄这种多方面的天禀带来的荣耀远远不局限于《聊斋志异》,关联词,在历史上《聊斋志异》仍被证明是他总共作品中最生动和最受接待的著述。  二、《聊斋志异》的创作及版块 这本演义集之是以卓尔不群,还因为它并非是作者蒲松龄在一时一地最终完成的。在某种进程上,他的创作历程近似于唐代诗东说念主陈子昂(661-702)也曾创作过他驰名的组诗《感遇》,他仅仅写了总共引起异常的强烈精神行为的笔墨,并莫得主题或作风上的和解。 然则,把它们放在一个轮回系统中,则唯唯独个原则——精神训戒的力量,产生了写一首诗或另一首诗的想法。因此,组诗《感遇》并莫得被合计是和解构念念或团结念念想上完成的。 蒲松龄的《聊斋志异》似乎亦然如斯,尽管在1679年的《聊斋自志》中,作者本东说念主说:“才非干宝,雅爱搜神;情类黄州,喜东说念主谈鬼。闻则命笔,遂以成编。”[31] 固然,作品中也有多数的演义,正经讲演了鬼神插足东说念主类天下的特出经历(举例《陆判》《聂小倩》等),但也有简陋的日常素描,辅以玄学批驳或寓言(如《地震》《义鼠》等)。 还有一些对于罕有乖癖或生活怪癖的故事,有时至极诡异(如《蛇癖》《金世成》《犬奸》等)。 还有一些对于端正观看的侦察故事(如《诗讞》《太原狱》等)。也等于说,这个宽广的演义集并不是一个隧说念对于灵魂和鬼魅的故事集。 狐狸、仙东说念主或危机的鬼魅笃定是这些中篇演义的常客,但手脚故事的主角,他们体现了“讲演感动灵魂的故事”的原则,他们在这里与山东的穷人对等相处,奇怪的行为在轰动(《地震》),或是流浪的艺东说念主养了两条巨大的蛇,并与它们交上了一又友(《蛇东说念主》)。 换言之,那些也曾在心中留住印迹并成为作品主题的东西,这等于为什么它们不可能在一般类型的主东说念主公或相似的故事情节中和解起来的原因。这部演义很可能会一直出当今蒲松龄活跃的体裁生存中,直到他物化。 关联词,有一个至极有劝服力的判断,即总共的“聊斋故事”都是在1679年之前完成的:恰是在这个时候,作者为演义集写的绪论(《聊斋自志》)才出现。  方铭讲授在他的四卷本《中国体裁史》中也合计是在此前完成的,[32]其别大家也大多认同这少许,[33]固然,也有学者堤防到有一些演义仍然是蒲松龄自后才写成的。[34] 关联词,直到20世纪,仍有多数的晚期文本被发现。因为缺少作者生前完整的《聊斋志异》版块,使东说念主怀疑这些论断的可靠性;这少许也得到了20世纪最伟大的《聊斋志异》学者和批驳家之一张友鹤先生的阐述。[35]被蒲松龄的亲一又们网罗的手稿很可能是作者在1679年写的先容。 关联词,无论是在他豆蔻年华,照旧在他身后的很长一段时期里,都莫得一个完备的演义书籍,因为这些故事是以不同的限定成列刊刻的,并被合并成不同的卷数。 因此,《聊斋志异》手稿(创作于18世纪60年代以前)的集子与自后的作品完全不同:举例,1962年在山东发现的手稿,共有24卷,[36]自后又发现存一本被称为《异史》的六卷手手本。  而第一个木刻版的《聊斋志异》出书于1766年,在浙江杭州隔壁的建德镇,一种自后被称为“青柯亭本”的刻本,由赵起杲[37]亲克己作并刻在木板上,此本共有16卷,每卷都放在一个单独装订的札记本上,共有431篇演义作品。 十九世纪后期的许多刻本也都有近似的卷数(举例,1883年版的《硃批增注聊斋志异》十六卷)等,罕见是《聊斋志异图咏》。 在清末,这些刻本都保留了十六卷,而且用更少的纸张排版印刷,从八卷本(如1907年版)到三卷本,这一传统在民国时期一直延续着。 与此同期,还有一个12卷的手本,这是十八世纪中世出现的第一个完整的、抄录的《聊斋志异》版块,即所谓的“铸雪斋手本”,这是1751年由驰名文东说念主张希杰(1689-1763)抄写的,他和蒲松龄一样在科举试验中屡试不第,长久担任幕宾职务或西宾爷。张希杰把我方的书斋定名为“铸雪斋”,并用这个别号从事体裁创作。 这个手本是基于在他以前剪辑过的,还莫得流传到咱们这个时间就失传的一部手稿。[38]《聊斋志异》的清代十二卷的手本变得越来越罕有,因为它们“选其尤雅者,厘为十二卷”。[39] 张友鹤的会评本成为二十世纪的通行本,在描写“聊斋”的故事时,东说念主们普遍认同十二卷本,[40]这部中篇演义(传奇)的卷数与1679年的卷数至极不同,更毋庸说,在二十世纪,还不绝增多了一些作品,更毋庸说批驳了,需要对文本进行校对,以幸免前后的不一致。 《聊斋志异》的现代通行版块共有498篇作品,包括《聊斋自志》。固然 ,不同期期的联系尊府中常常出现的篇数可能会略有不同,因为莫得研讨到自后被不绝发现的作品。 因此,如前所述,蒲松龄本东说念主所设计的演义集本色上并不存在,这再次证明了上述短篇演义创作的自愿性和缺少时期结果的不雅点。也莫得唯一准确的《聊斋志异》版块。  三、《聊斋志异》的内容和艺 固然,在蒲松龄的其他作品中,也会出现对社会的机敏批判的声息;还有一些对科举试验轨制残障的月旦(举例《历下吟并序》)。 在《聊斋志异》中也不错找到近似的动机,但这自己并不是演义的计算,也不是总共的演义,以至不是大多数演义都是贬抑社会的。 在描写科举试验轨制弱点时,往往根底莫得任何批判:举例,前边提到的《陆判》,以至典型的科举试验演义《叶生》也不是为了贬抑这种轨制,而是为了颂赞友谊或真心,这在后头的段落中还会罕见提到。 关联词,在一些中篇演义中读到的或出当今作者纪念作品的简陋批驳中的社会内涵有时吊祭常指天画地的:  举例,在《五通》中篇演义就公开地谈到了社会的窘境——作者在演义的放手写说念,“异史氏曰:五通、青蛙,惑俗已久,遂至任其淫乱,无东说念主敢私议一语。万生真寰宇之快东说念主也。”[41] 在故事《三生》中,作者写说念,“异史氏曰:毛角之俦,乃有王公大东说念主在其中。是以然者,王公大东说念主之内,原未必无毛角者在其中也。”[42]但咱们不成不承认,《聊斋志异》中的绝大多数文本都莫得出现这种情况。 寻找一种普遍的、深邃的热枕也不会令东说念主信服,证据蒲松龄我方对“鬼故事”的爱好:这部演义的大部安分容都莫得提到幽灵和狼东说念主的故事。 如上头提到的《地震》讲演了东说念主们在一个至极脱落的技术不寻常的行为,而《海大鱼》则讲演了在清朗节前夜在海边看到的巨大海洋生物。 《斫蟒》是一个对于伐木匠东说念主与巨型蟒蛇冲突和手足之间情怀力量的故事,而《铁布衫法》则是一个对于气功巨匠的故事。这类文本许多。然则,当波及到对不同的地狱存在的描写时,有时你不成称它们为信得过的机要。 在清代对一系列中篇演义(指《聊斋志异》——译者)的批驳中不错读到这么的话:“半夜读至此,纸暗灯昏,令东说念主毛发森立”(清冯镇峦[43]评《尸变》语)[44],而这么的评价似乎是完全正确的——如斯生动和可怕地描写了从宅兆里出来的东说念主所作念的恐怖画面——进而在许多机要方针者的故事中被放浪说起,无论是对情节照旧对作品的念念想都莫得影响。  举例,《真定女》等于一个追到和完全无为的故事,一个小女孩被带到丈夫的家里,在未成年的时候就孕珠了。 在这里,清朝进士批驳家但明伦(1782-1855)的批驳写说念:“谓之妖异也可”(但明伦评《真定女》语)[45]。 在《四十千》中写了一个千里闷的家庭故事,讲演了一个大司马的总管家的男儿在婴儿期就死一火的故事,与管家梦中看到的所谓预言联系,但除了一个对于他的单一思路外,机要的预言再也莫得被冲突。 也等于说,机要方针、社会讥刺、对科举轨制等许多方面的月旦,以及蒲松龄演义中出现的任何其他念念想,唯独袭取上头发扬的“灵魂分离者”的画面手脚创作每一个故事的主要原因的论点,才略把它们和解成一个连贯的合座。也唯独这种情况才略被合计是演义集的共同体。  这种意识很可能解释了《聊斋志异》如斯受接待的原因之一:尽管有许多这么的选集(如袁枚的《子不语》、沈起凤的《谐铎》、和邦额的《夜谭随录》、宣鼎《雨夜秋灯录》等),恰是蒲松龄的《聊斋志异》在读者需乞降认同方面毫无疑问地保捏着优先地位。 对于哪些演义在主题上或艺术上更为接近,哪些演义在作风上是不同的争论亦然十分道理的话题,[46]但并莫得揭示这种前所未有的流行的原因;读者对作者的精神体会和哀怜心可能是这个问题的谜底。 作者对《聊斋志异》中每一个异质情节确凿凿热枕,使咱们不仅能够解释完全不同主题和倾向在团结个文本中的均衡,而且能够默契这种范例的一致性。在这种情况下,作者同期鉴戒原始的故事情节,并从前辈体裁作品那里借用。 蒲松龄从那儿借来的故当事人题值得咱们单独和雅致地辩论,但有些不雅点是不问可知的。这并不老是意味着径直或波折地推论某部经典作品的主题。 举例,《叶生》和唐代陈玄祐(公元8世纪)的中篇演义《离魂记》左近,尽管后者被视为前一篇演义的基础,[47]但从情节的角度来看,它与灵魂不错脱离体魄的倡导毫无关系。 但在六朝体裁和唐代体裁中,对于离魂的故事有许多(如《卫庭训》选自《集异记》,《仇嘉福》摘自《广异记》,《庞阿》来自《幽明录》,《郑氏女》来自《宣室志》等),但两者之间并莫得径直的接洽。 固然,有时借用是毫无疑问的:举例,故事《续黄粱》,阿列克谢耶夫翻译成——《煮粥技术(旧故事的续集)》,至极昭彰的指明是唐代沈既济(750?-800)中篇演义《枕中记》;在较小的进程上也不错说,中篇演义《杜子春》来自李复言(公元8-9世纪)的《续玄怪录》。  这种借用不是吞吐的,而是强调作者的艺术念念想,通过疏通、增多和援用来抒发,这只可通过将《聊斋志异》文本与原始的故事原型进行比较来默契。 然则,如前所述,援用前辈的故事并不是《聊斋志异》的基础或常用的范例。作者的大部分故事都是从我方的经历中获取的(值得堤防的是,蒲松龄对家乡的神话和故事了如指掌,这与通盘山东文化传统有着密切的接洽——只须翻看一下他的作品就弥散了),或者是通过其他省市可爱鬼神故事的东说念主寄来的信件中获取的。 作者本东说念主在《聊斋自志》中也谈到了这少许,[48]自后对于蒲松龄演义辩论的著述中也老是提到这少许。 事实上,这是另一种战争中国各省民间神话的款式(《聊斋志异》波及到许多南边信仰和神话,尤其是浙江、湖北、湖南的许多),作者根底不会切身经历,因为他只在1670年离开过山东一次,在江苏(宝应县)当了一段时期的幕僚,为一个叫孙蕙(1631?—?)的比较胜密的进士一又友。[49]这是蒲松龄第一次亦然唯一的一次资料旅行,而且时期很短。  而后,他从来莫得离开过家乡,但偶尔会去山东其他所在访问他的一又友或亲戚,如在1672年蒲松龄和一又友们一说念去了海边,况且到了崂山,在那里他网罗了当地的海洋奇不素交事。[50] 总共这些都阐述了蒲松龄在取舍故事题材时的自觉性,在某些汜博的冲动中,作者感兴致的力量感染了读者。 此外,《聊斋志异》广受接待的另一个原因被合计是传奇演义丽都的话语和完整雅致的叙事作风。 咱们不成否定这少许,因为无论故事的题材是什么,总共的聊斋故事都是用蕴含着无尽真谛真谛的丽都的文言文写成的,蕴含真谛真谛在波折援用、暗意和创造许多真谛真谛档次的作品中,受到体裁爱好者的高度唱和,罕见是受过传统的儒家造就的读者。但如果不是在最复杂和异常的环境中奥妙地使用雅致的文言,蒲松龄险些不及以让《聊斋志异》获取如斯一致的认同。 作者完成了看似不可能的事情,他用高尚的古典话语精确地抒发了轻松的白话特征,同期又保留了东说念主物话语的个性特征。 也等于说,这是一种书面话语,在这种书面语中,欧洲诗歌的韵律由相邻的象形笔墨的完整组合传达出来,[51]它不仅听起来很好,而且很有感染力。 举例,在中篇演义《王六郎》中,当主东说念主公姓许的渔人来到一个远方的县去访问一个成为当地地盘神的幽灵一又友时,他与当地的住户交谈,他们的话语与许姓家乡的对话完全不同。  当被问到这座寺院在那儿时,主东说念主莫得径直回复,而是问他:“得无客姓为许?”在回复“是”之后,主东说念主又提了一个新的问题:“得无客邑为淄?”第一个和第二个句式都是有节律的,而节律又接近民间的话语。 在当地住户告诉他,他们早就先见的原因时,这种特征更是尤为昭彰:“数夜前梦神言:淄川许友当即来,可助一资斧。祗候已久。”真谛是说:几天之前,神灵在梦中对咱们说:“淄川姓许的一又友很快就要来了,你们不错匡助他支付在路径中的用度。咱们在此恭敬地等了很长一段时期了。”[52] 从语音节律上看,它至极接近于普通的抒发款式,有如仆东说念主的销售叫喊(“吆喝声”),伴跟着快板儿一样的节律。 但《聊斋志异》的对话发音并不局限于用雅致的文言来师法俗话,在演义文本中还不错看到诗歌的句式,往往,对话的好意思不错通过雅致而有节律的散文来抒发(举例,中篇演义《聂小倩》),也不错“发声”,旋律优好意思。 举例,宁采臣和聂小倩之间的对话等于用四个字的优好意思句式进行的,不仅充满了含蓄的隐语和暗意,而且旋律婉转,节律优好意思,险些无可抉剔。  女笑曰:“月夜不寐,愿修燕好。”宁正容曰:“卿防物议,我畏东说念主言; 略一沉进,廉耻说念丧。”女云:“夜无知者。”真谛是:聂小倩说:“月色撩东说念主,我睡不着觉,想和你说斯须话。”真谛是:宁采臣说:“我怕别东说念主说闲扯,如果失败了一次,憨厚和遏抑就会坐窝被毁灭。”聂小倩回复说:“晚上莫得东说念主知说念这件事。”[53] 四、《聊斋志异》的外文译本 因此,无论是作者对所描写的故事的生动性,照旧作风的专有性,以及蒲松龄径直从民间神话中或从我方的经历中提真金不怕火的诸多故事的新颖性,都使《聊斋志异》深受传统中国学问分子的追捧和喜爱。 关联词,这也给翻译成外语带来了巨大的贫困,罕见是在隔离远东地区的文化区域中。几代东说念主喜爱的聊斋故事被翻译成欧洲话语(举例,1880年,翟理斯(1845-1935)的英文译本在伦敦出书,名为《聊斋志异英译选》,[54]同庚,于雅乐(1857-1897)的中篇演义《种梨》的译本在法国出书。[55] 而后,欧洲话语的翻译数目至极可不雅,据统计,《聊斋志异》英文版在不同庚份被不同的汉学家翻译了七次;举例在二十世纪初,乔治·苏利纳·德·莫朗(1878-1955)《聊斋志异选》;[56]二十世纪初由陈季同(1851-1907)[57]和路易·拉卢瓦(1874-1944)[58]翻译的法语版《魔法故事》。 然则这些翻译的质地交集不皆,与原著的接近进程也与出书时的互异很大,以至在翟理斯的译本都莫得提到作者蒲松龄。  译本第一次提到这个名字只可在“绪论”的16页上找到,[59]对于作者的信息只占不到一页的篇幅,而《聊斋志异》自己在其流行进程上被比作《一千零通宵》,[60]咱们有原理信服,对于翻译者来说,《聊斋志异》仅仅一个文本,因为这里的翻译仅仅一个至极简陋的重述。 它不仅扼杀了《聊斋志异》里的绝大多数演义(近500篇演义中约165篇被翻译出来),而且演义自己的翻译也吊祭常破碎的,且有许多不准确之处。 在其他汉学家自后的译本中(最初是在二十世纪后半叶),这些毛病一定进程上得到了纠正。 在团结时期,《聊斋》也开动被翻译成俄语。第一个翻译成俄文的是莫纳斯德列夫(1851-1881),他是中国儒家经典著述的辩论者,第一个把《春秋》译成俄文的东说念主。 他的《聊斋》译本于1878年出书,即发表在《国闻》杂志上的《毒草》(即《水莽草》——译者),[61]但其时读者对该出书物莫得昭彰的响应。这可能是由于瓦西里·巴甫洛维奇·瓦西里耶夫讲授(1818-1900)在圣彼得堡大学东方学院的指示放学习的效果。  瓦西里耶夫院士为学生们提供了中篇演义《水莽草》的翻译,也等于《毒草》手脚学习汉语使用,他以至把这段笔墨连同《聊斋》里的另外四篇演义一说念收录在1868年印制的他手写的《汉语文选注视本》第一卷中。 这本《汉语文选注视本》自后分别在1883年和1896年再次印刷出书,其中包括瓦西里耶夫院士翻译的中篇演义的译文。[62] 瓦西里耶夫共出书了五篇聊斋演义的译文,[63]但它们也莫得成为文化生活的一个显耀事实,因为它们最初是在故意的造就出书物上发表的,其次是为了汉语学习计算,而不是为了体裁艺术计算。 1900年《新天下体裁会报》刊载了《聊斋》的一个片断,由一个名叫刘世祯(音译)[64]的东说念主翻译的,[65]在1909年出书了《聊斋志异选译》单行本,原载自1907年《俄罗斯地舆学会恰克图等地分会著述集》,由俄罗斯驰名汉学家和西夏体裁家伊万诺夫(1878-1937)翻译。[66] 但读者大众的响应也莫得表当今职何所在,这只可意味着公众公论对这些出书物漠不温顺,而仅仅对它们的无知。 自后,优秀的俄罗斯汉学家巴拉诺夫(1886-1972)、达尼连科(1875-1955)和什库尔金(1868-1943)等,他们在中国东部铁路系统使命,在哈尔滨出书的《亚细亚时报》第34期、[67]第48期[68]、第49期[69]先后刊登了他们翻译的一些译本,但由于非大家对这一出书物的缺少了解,这些译本也不为公众所知。[70] 蒲松龄演义在俄语翻译史上的一个全新篇章始于二十世纪的20年代,当阿列克谢耶夫院士转向作者的体裁创作,他对蒲松龄演义的兴致不错追忆到1907-1909年和1912年的中国之行时期。最后,他把《聊斋志异》翻译成俄语。  这项使命进行得很快,效果出书了四个版块:1922年的《狐妖集》、[71]1923年的《神僧集》、[72]1928年的《异闻集》[73]和1937年的《异东说念主集》。[74] 在编撰历程中,莫得研讨到中国原著的本来篇目结构限定,而是从总共的集子中取舍了顺应营者设计的演义(举例,《狐妖集》中都是联系狐狸的故事),并将其共同集成到每一卷中。 蒲松龄1679年撰写的《聊斋自志》也被翻译成了俄语。尽管第一本和最后一本书之间的时期差是15年,但《聊斋志异》翻译的收效是如斯之大,以至于这些文本自后以各样不同的组合在不同的出书社屡次以俄语从新出书,一直到今天。 其中最完整的是1988年出书的《聊斋志异》俄译本,[75] 罕见是2000年出书的《聊斋志异》俄译本, [76]自后又不绝出书的版块都据此重版了。  在这里还需要指出的是,俄罗斯对《聊斋志异》的辩论尝试亦然在团结时期进行的,阿列克谢耶夫的学生瓦西里耶夫(王希礼,1899-1937),在他1931年发表的对于《聊斋志异》古代渊源的文章中,他翻译了四个短篇故事,并合计这四个故事是《聊斋志异》中四篇演义的原型。[77]但无论是译文自己照旧文章不雅点都莫得受到科学界或普通读者的罕见堤防。 相通,1936年在《乌兹别克斯坦体裁》杂志上,一位学问饶沃的东方学家,曾写过对于中国和中亚文化的佩斯托夫斯基(1889年–?)翻译了《聊斋志异》的一部中篇演义也莫得引起堤防。[78] 本色上,阿列克谢耶夫院士也只翻译了《聊斋志异》498篇演义中不到三分之一的篇幅——156篇(尽管另外三篇似乎是以手稿本的款式翻译的——《赵城虎》《鸿》和《象》——并收录在文会聚,[79]但出于各样原因,将它们归为阿列克谢耶夫翻译的《聊斋志异》,似乎并不准确)加上《聊斋自志》。 在节略全集50万字中还是翻译了20万字傍边,略高于三分之一。 总的来说,阿列克谢耶夫翻译了节略三分之一的《聊斋志异》。还有一些中篇演义,如《折狱》和《于中丞》被分为两部分,分别发表;演义《局诈》则被分为三个部分,手脚三个不同的故事发表。 许多演义在发表时莫得跋文(指“异史氏曰”——译者),翻译者阿列克谢耶夫合计不可能用俄语来翻译。 关联词,《聊斋志异》在俄罗斯的传播取得了巨大的收效。 对于阿列克谢耶夫的翻译为怎样此受接待的原因,学者们参议的还是太多了。举例,李福清(1932-2012)[80]在这个问题上就进行了多数的基础辩论,其均分析了在翻译中对文本惩办的特质和在改编《聊斋志异》中所展示的创造性手段。  我合计阿列克谢耶夫译文最要害的孝敬是,它有一种专有的叙事作风,与蒲松龄原著的精神十分接近:有些迂腐、雅致,同期又生动、生动,译文有时因轻松的穿插而激活,有时被古典引文的雅致所激活。 这种作风是一种理想的款式,在这种款式中,《聊斋志异》的故事倏得变得不仅引起俄罗斯读者的极大兴致,而且至极受接待,以至于阿列克谢耶夫译本的重印本仍然不会在书店的书架上停留太久(即被销售——译者)。 固然,在阿列克谢耶夫物化之后,也有译者曾尝试让俄罗斯读者更进一步熟识蒲松龄的演义。这等于在1961年出书的《聊斋志异》俄译本,翻译者是乌斯金和范加尔[81],1981年他们又出书了著述《蒲松龄和他的演义》[82],此外,汉学家费什曼在1984年出书的《天下之镜》中还翻译了《书痴》。[83] 关联词,这些出书物中莫得一个像阿列克谢耶夫的译本那样受到读者的是非接待,莫得一个东说念主受接待进程能比得上阿列克谢耶夫受接待的进程。[84]  值得一提的是,这主要的原因之一等于阿列克谢耶夫的写稿作风,它吊祭常收效地树立在《聊斋志异》的文本基础上,完全顺应俄罗斯读者的欲望,而在1961年和1981年的翻译版块中,译者老是与原著存在着不小的距离(联系这些版块的更多信息,可参见笔者的文章)。[85] 无论怎样,阿列克谢耶夫在《聊斋志异》的翻译中的作风和手段被发现并奥妙地愚弄,还不错在二十世纪末的一些俄罗斯体裁作品中露出地感受到。 不仅东方汉学家和体裁家(如阿里莫夫和雷巴阔夫,他们以“霍尔姆·杂气克王”为别号出书了《欧亚交响曲:莫得坏东说念主》系列演义),而且还有与汉学相距甚远的作者,如乌斯宾斯基(1950-2014)。 如果说在《欧亚交响曲》系列中,除了其他昭彰受阿列克谢耶夫翻译影响的印迹,有一卷叫《狐妖案》[86]的完全受阿列克谢耶夫翻译的《聊斋志异》的精神和典故影响的话,那么,乌斯宾斯基对于“圣战”演义系列 [87]的主要东说念主物之一——流浪僧侣刘七,则完全是一个“聊斋式”的东说念主物;此外,在演义文本中还常常出现《聊斋志异》中的词语,这些词语恰是以阿列克谢耶夫的翻译作风抒发的。 在这里,咱们不成不提到另一个值得堤防的文件尊府,咱们正在研讨翻译的佩列维的《狼东说念主圣书》[88]亦然讲演神话中狐狸的故事,它们以东说念主类的外在和诱东说念主的款式出现,这露出地证明了东说念主们对阿列克谢耶夫译本《聊斋志异》的熟识进程(对于《聊斋志异》对俄罗斯现代体裁的影响,参见笔者故意的文章)。[89]  在《聊斋志异》的新译本中,咱们但愿保留先哲创造的最佳的东西,并补充了他莫得翻译的部分。阿列克谢耶夫的译文以其原始的款式出现,无论是翻译笔墨自己照旧批驳都莫得以任何款式改造。 为此,他翻译了的演义的题目以蓝色字体付梓,他对演义的批驳笔墨也以蓝色字体付梓。其余的演义都由斯托罗若克(即索嘉威——译者)翻译。这部分的演义题目和批驳笔墨以红色字体付梓。 这不仅有助于识别翻译者的身份,而且也幸免了注视中出现重叠和互异的问题:有时对某些倡导的解释则需要领路或补充;在这个译本中,读者能够同期熟识两个版块的解释,这些解释充分延续了百年陆续绝的汉学辩论。原始译文的拼写和标点符号也得以保留。 固然,蒲松龄演义的翻译原则仍然是依照阿列克谢耶夫的,但有一种情况:在新翻译的演义中,华文的话语特征,如骈文、诗歌、民间俗话等恢还原初的叙事作风,将保留得意并充分地用俄语翻译体现。 相通,将尽可能保留原始语词的结构、语法和特征。唯一的情况下,阿列克谢耶夫的翻译出现某种与原著不符的情况:如以前被拆分的演义在这里将以新的合座款式展现,以原始的题目为标题,况且补充缺失的部分(用姿色罕见标出)。  本书的演义限定也按照中国传统的12卷本的限定成列,不再按照上述四种阿列克谢耶夫译本的限定成列。为了保留后一种情况,咱们把阿列克谢耶夫撰写的《聊斋》译本的四篇序言分别置于这个译本的前四卷的附录中。 本译文的原本经过了最泰斗的现代版块和十八至十九世纪的刻本进行校对,包括《铸雪斋手本<聊斋志异>》和《青柯亭刻本<聊斋志异>》的版块。 本书的插图说明:1886年上海同布告局以八册十六卷本出书了《详注聊斋志异图咏》石印本,它包含了445篇演义,每篇都有一个单独的插图(此外,每册分别有一个画框)。 其时最佳的画家被邀请参加了这项使命,驰名的体裁家也被邀请参加,他们用与演义念念想接洽的七言四句诗以补充每幅插图。 同庚,这些插图的一个雅致的副本无意出当今上海的另一版块中,该版块由江左书林石刻印刷。插图的复成品也至极雅致,如果不加以仔细比较,险些无法差别出它们的不同。 直到二十世纪30年代,这些插图在其他石印本或木刻本中被屡次复制。它有时被复制得至极精确,有时与原始的版块略有不同。 在咱们这个译本中,读者不错看到十九世纪最佳的印本的插图,这些插图亦然按传统的12 卷本限定成列的。插图周围的原始边框也被保存下来,因为在自后的印刷品中,这些边框常常被删掉或被更轻松的边框所取代。  另外,每幅插图中诗歌的译文也与《聊斋志异》的其他辩论尊府一说念被收录在本书的第七卷补编中。 2023年7月20日 初稿 2023年8月01日 修改 2024年1月16日 改定 注视: [1] 举例:蒲松龄,《聊斋志异图咏》,济南,山东画报出书社,2022年,第一本,第1页。 [2] 举例:李福清,《瓦·米·阿列克谢耶夫院士译<聊斋>》,载《东方经典体裁的俄译本:批驳、分析、月旦》,莫斯科,东方体裁出书社,2008年,第113-203页。 [3] 举例:《聊斋志异尊府汇编》,朱一玄 编,郑州,中州古籍出书社,1985年,第1-330页。 [4]【俄】李福清,《瓦·米·阿列克谢耶夫院士译<聊斋>》,载《东方经典体裁的俄译本:批驳、分析、月旦》,莫斯科,东方体裁出书社,2008年,第113页。 [5] 蒲松龄,《聊斋志异》俄译本,瓦·米·阿列克谢耶夫译,莫斯科,体裁艺术出书社,1988年,第559页。 [6] 方铭,《中国体裁史》,长春,长春出书社,2013年,第4册,第291页。 [7] 《聊斋故事选》,乔治·苏利耶·德莫朗译自华文,波士顿和纽约:休顿·米夫林出书社,1913年,序言14页,正文166页。 [8] 即夜里7时至9时。 [9] 《蒲松龄全集》,盛伟 编,上海,学林出书社,1998年,第三册,第3356页。 [10] 同上,第3355页。 [11] 同上。 [12] 《蒲松龄年谱》,陆大荒 编,济南,皆鲁书社,1980年,第1页。 [13] 《蒲松龄全集》,盛伟 编,上海,学林出书社,1998年,第三册,第3356页。 [14] 《蒲松龄年谱》,陆大荒 编,济南,皆鲁书社,1980年,第2页。 [15] 《蒲松龄全集》,盛伟 编,上海,学林出书社,1998年,第三册,第3356页。 [16] 《蒲松龄年谱》,陆大荒 编,济南,皆鲁书社,1980年,第2页。 [17] 同上,第7页。 [18] 即白昼3时至5时。 [19] 《蒲松龄全集》,盛伟 编,上海,学林出书社,1998年,第三册,第3357页。 [20] 《蒲松龄年谱》,陆大荒 编,济南,皆鲁书社,1980年,第8页。 [21] 《蒲松龄全集》,盛伟 编,上海,学林出书社,1998年,第三册,第3364页。 [22] 同上,第3427页。 [23] 同上,第3329页。 [24] 蒲松龄,《聊斋志异》,于天池 注;孙通海 于天池 等译,北京,中华书局,2015年,第1册,第6页。 [25] 《蒲松龄全集》,盛伟 编,上海,学林出书社,1998年,第三册,第3420页。 [26] 同上。 [27] 蒲松龄,《聊斋志异》,于天池 注;孙通海 于天池 等译,北京,中华书局,2015年,第1册,第6页。 [28] 《蒲松龄全集》,盛伟 编,上海,学林出书社,1998年,第三册,第3275-3287页。 [29] 刘大杰,《中国体裁发展史》,上海,复旦大学出书社,2006年,第3册,第308-311页。 [30] 刘大杰,《中国体裁发展史》,包袱剪辑董令生,一卷本,天津,百花文艺出书社,2007年,第2册,第596-597页。 [31] 蒲松龄,《聊斋志异》,于天池 注;孙通海 于天池 等译,北京,中华书局,2015年,第1册,第2页。 [32] 方铭,《中国体裁史》,长春,长春出书社,2013年,第4册,第293页。(此处页码标注有误,应为第264页——译者) [33] 《蒲松龄全集》,盛伟 编,上海,学林出书社,1998年,第三册,第3383页。 [34] 《蒲松龄年谱》,陆大荒 编,济南,皆鲁书社,1980年,第28页。 [35] 蒲松龄,《聊斋志异》会校会注会评评本,张友鹤辑校,上海,上海古籍出书社,2011年,第1册,第18页。 [36] 蒲松龄,《聊斋志异》,于天池 注;孙通海 于天池 等译,北京,中华书局,2015年,第1册,第10页。 [37] 赵起杲此前在杭州任职,1765年到位于浙江东部的严州任知府。 [38] 这个手本自后屡次被整理出书,举例:蒲松龄《铸雪斋手本聊斋志异》,上海,上海古籍出书社,1979年,第1-2册,共747页。 [39] 蒲松龄,《聊斋志异》会校会注会评评本,张友鹤辑校,上海,上海古籍出书社,2011年,第1册,第28页。 [40] 最完备的《聊斋志异》本,除了张友鹤的会校会注会评评本之外,还有任笃行辑校的《聊斋志异》全校会注集评校正本,北京,东说念主民体裁出书社,2016年,共四册,2460页;于天池注《聊斋志异》,北京,中华书局,2015年,共4册,5414页;盛伟编《蒲松龄全集》,上海,学林出书社,1998年,共3册,3470页。 [41] 蒲松龄,《聊斋志异》会校会注会评评本,张友鹤辑校,上海,上海古籍出书社,2011年,第4册,第1420页。 [42] 蒲松龄,《聊斋志异》会校会注会评评本,张友鹤辑校,上海,上海古籍出书社,2011年,第1册,第74页。 [43] 冯镇峦,1760-1830,清代学者,《聊斋志异》驰名评点者。 [44] 蒲松龄,《聊斋志异》会校会注会评评本,张友鹤辑校,上海,上海古籍出书社,2011年,第1册,第5页。 [45] 蒲松龄,《聊斋志异》会校会注会评评本,张友鹤辑校,上海,上海古籍出书社,2011年,第1册,第78页。 [46] 刘大杰,《中国体裁发展史》,上海,复旦大学出书社,2006年,第3册,第309页。 [47] 《聊斋志异尊府汇编》,朱一玄 编,郑州,中州古籍出书社,1985年,第33-34页。 [48] 蒲松龄,《聊斋志异》,于天池 注;孙通海 于天池 等译,北京,中华书局,2015年,第1册,第2页。 [49] 《蒲松龄全集》,盛伟 编,上海,学林出书社,1998年,第三册,第3372页。 [50] 蒲松龄,《聊斋志异》,于天池 注;孙通海 于天池 等译,北京,中华书局,2015年,第1册,第354页。 [51] 索嘉威,《三教与中国文化:唐代体裁艺术中的儒释说念》,圣彼得堡,“桦树”出书社,2010年,第224-229页。(此处原文仅仅随文注视出序号和页码,译者查找出处并查对后增多了这条注视。) [52] 蒲松龄,《聊斋志异》会校会注会评评本,张友鹤辑校,上海,上海古籍出书社,2011年,第1册,第28页。 [53]蒲松龄,《聊斋志异》会校会注会评评本,张友鹤 辑校,上海,上海古籍出书社,2011年,第1册,第161-162页。 [54] 《聊斋志异选》,翟理斯 翻译和注视,伦敦:德拉律公司,1880年,第1-2卷,序言32页,正文共836页。 [55] 《种梨》,于雅乐翻译,巴黎,《亚洲杂志》,1880,8-9月,第117期,第281-284页。 [56] 《聊斋故事选》,乔治·苏利耶·德莫朗译自华文,波士顿和纽约,休顿·米夫林出书社,1913年,序言14页,正文共166页。 [57] 《中国故事集》(改编自《聊斋志异》),陈季同 译,巴黎:卡尔曼-列维出书社,1889年,共340页。 [58] 《魔法故事集》,证据蒲松龄的古典作品(《留仙》)改编,路易·拉卢瓦翻译,巴黎:文艺出书社,1925年,共216页。 [59] 《聊斋志异选》,翟理斯 翻译和注视,伦敦:德拉律公司,1880年,第1卷,第16页。 [60] 同上。 [61] 《水莽草》,莫纳斯德列夫 译,载《国闻》,1878年,第195期,第5页。 [62] 《汉语文选注视本》,瓦西里耶夫 编印,1883年,圣彼得堡,第1册,共143页;1896年,第3版,第1册,共143页。 [63] 索嘉威《<聊斋志异>在俄罗斯》(华文),载《西伯利亚联邦大学学报》,2019年,第12卷,第10号,第1944页。 [64] 此东说念主可能是其时天津俄文西宾柳鲍姆德洛夫的中国粹生。参见《停滞的中国城墙表里》,德米特里·扬契维茨基著,圣彼得堡《新边关报》,1903年,第53页。(此书华文译真称呼《八国联军眼见记》,福建东说念主民出书社,1983年,第44页。) [65] 《聊斋志异选译》,刘世祯(音译),斯米尔诺夫剪辑,载《新天下体裁会报》,第9期,603-606页。 [66] 《聊斋志异选译》,伊万诺夫译,载《俄罗斯地舆学会恰克图等地分会著述集》,1907年,第10辑,第1-2期,第48-66页。 [67] 《亚细亚时报》,哈尔滨,中东铁路局,1915年,第2期,总第34卷,269页。 [68] 《亚细亚时报》,哈尔滨,中东铁路局,1922年,第1期,总第48卷,184页。 [69] 《亚细亚时报》,哈尔滨,中东铁路局,1922年,第2期,总第49卷,275页。 [70] 具体篇目为:《跳神》《促织》《蛰龙》《御医》《狐谐》《珊瑚》《孝子》等刊载《亚细亚时报》1915年第34期,巴拉诺夫译;《赵城虎》刊载《亚细亚时报》1922年第48期,丹尼连科译;《细柳》刊载《亚细亚时报》1922年第49期,什库尔金译。(按:此处作者统计有误。——译者) [71] 《聊斋·志怪集》,阿列克谢耶夫译,列宁格勒,念念想出书社,1928年,272页。 [72] 《聊斋·狐妖集》,“天下体裁丛书”,阿列克谢耶夫译,圣彼得堡,国度出书社,1922年,159页。 [73] 《聊斋·神僧集》,“天下体裁丛书”,阿列克谢耶夫译,彼得格勒,国度出书社,1923年,278页。 [74] 《聊斋·异东说念主集》,阿列克谢耶夫译,莫斯科,苏联科学院出书社,1937年,494页。 [75] 蒲松龄《聊斋志异》,阿列克谢耶夫译,莫斯科,苏联国度文艺出书社,1988年,559页。 [76] 蒲松龄《聊斋志异》,阿列克谢耶夫译,圣彼得堡,东方文件出书社,2000年,784页。 [77] 瓦西里耶夫(王希礼),《<聊斋志异>的古代渊源》,载《苏联科学院学报》,1931年,第7辑,第1期,第23-52页。 [78] 《聊斋志异》之《罗刹海市》,别斯托夫斯基译,载《乌兹别克斯坦体裁》,1936年,第3期,第105-112页。 [79] 蒲松龄,《狐妖集·神僧集》,阿列克谢耶夫译,莫斯科,东方文件出书社,2008年,320页。 [80] 【俄】李福清,《瓦·米·阿列克谢耶夫院士译<聊斋>》,载《东方经典体裁的俄译本:批驳、分析、月旦》,莫斯科,东方体裁出书社,2008年,第113-203页。 [81] 蒲松龄《聊斋演义选》,乌斯金、范加尔 译,莫斯科,国度文艺出书社,1961年,383页。 [82] 乌斯金《蒲松龄过火短篇演义》,莫斯科,莫斯科大学出书社,1981年,262页。 [83] 蒲松龄《聊斋志异》之《书痴》,费什曼译,载《天下之镜》,莫斯科,莫斯科册本出书社,1984年,第33-37页。 [84] 值得堤防的是,他们翻译的演义数目也很大,而且都不是阿列克谢耶夫翻译的演义篇目。其中,乌斯金翻译了65篇,范加尔翻译了10篇。 [85] 索嘉威《<聊斋志异>在俄罗斯》(华文),载《西伯利亚联邦大学学报》,2019年,第12卷,第10号,第1948-1949页。 [86] 霍尔姆·杂气克王,《欧亚交响曲:莫得坏东说念主》之《狐妖案》,圣彼得堡,阿兹布克出书社,2001年,352页。 [87] 乌斯宾斯基,《从前什么时候》,圣彼得堡,捷尔拉-阿兹布克出书社,1998年,416页;乌斯宾斯基,《咱们不在的所在》,圣彼得堡,阿兹布克出书社,1998年,384页;乌斯宾斯基,《派谁去见死神》,圣彼得堡,阿兹布克出书社,1998年,348页。 [88] 佩列维,《狼东说念主圣书》,莫斯科,埃克斯摩出书社,2004年,384页。 [89] 索嘉威《<聊斋志异>在俄罗斯》(华文),载《西伯利亚联邦大学学报》,2019年,第12卷,第10号,第1943-1953页;索嘉威《唐代与清朝演义的俄译:历史及影响》(华文),载《中国俄语素养》,北京,2020年,第2期,第54-61页。 |